- 莱州市光州东街678号 13583595082

- fdliang87@126.com

民俗风情

欢迎您阅读:璀璨的莱州民俗文化——入伏

璀璨的莱州民俗文化——入伏

入伏,标志着一年中最热的三伏天正式到来。古人觉得,夏至之后,阴气会潜藏在地下,形成所谓的“伏邪”,所以这段时间被称为“伏天”。

图源:《莱韵风华网》

图源:《莱韵风华网》

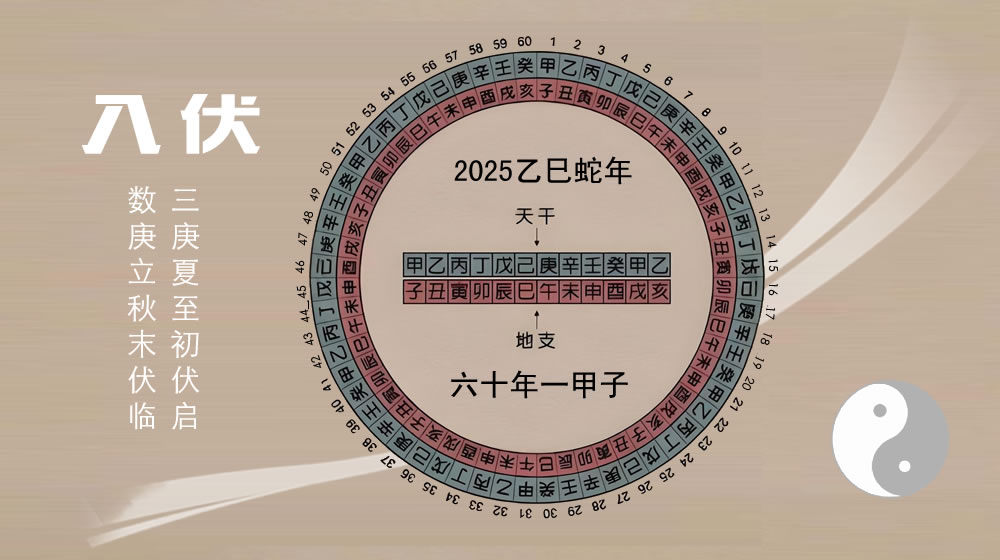

古代中国用天干(甲到癸共10个)和地支(子到亥共12个)搭配,组成60个单位(六十甲子),循环用来记年、月、日等。三伏天的划分和“庚日”有关。“庚日”就是纪日时带“庚”字的日子,每10天出现一次。初伏:从夏至开始数,第三个庚日是初伏第一天,固定10天。 中伏:接在初伏后,从夏至后的第四个庚日开始。时长不一定,通常10天;如果夏至到立秋之间有5个庚日,中伏就变成20天。末伏:立秋后的第一个庚日是末伏开始,也是10天。

图源:《莱韵风华网》

图源:《莱韵风华网》

今年的三伏天比较“短平快”,从7月20日初伏开始,到8月18日末伏结束,一共只有30天。这是因为今年夏至到立秋之间只有4个庚日,所以中伏从常见的20天缩短成了10天。

图源:《莱韵风华网》

图源:《莱韵风华网》

民间还有“公伏”“母伏”的说法:入伏当天阴历日期为单数则是“公伏”,双数则是“母伏”。今年入伏在阴历六月二十六,属于“母伏”。母伏的特点是湿热更重、雨水可能偏多,大家要特别注意祛湿健脾——湿气重时,人易头重脚轻、四肢乏力、胃口差,甚至关节酸痛,体感温度可能高于实际温度,需重点防范“暑、湿、寒”,可适当进行散步、八段锦等运动。此外,三伏天空气湿度高,衣物易受潮发霉,食品保质期缩短,需提前做好防潮、防腐防护。

图源:《莱韵风华网》

图源:《莱韵风华网》

入伏后,莱州地区流传着不少生动谚语,如“小暑大暑,上蒸下煮”“冷在三九,热在三伏”“冬练三九,夏练三伏”等,既道出了伏天的气候特点,也蕴含着顺应时节的生活智慧。吃食文化上,更有“入伏的馉馇立秋的面,不吃就得拉半年”的趣谈。这里的“拉半年”是民间调侃——伏日暑湿缠身,人们常因食欲不振、身体消瘦而易感不适,俗称“苦夏”,此时吃碗水饺既能开胃补身,也图一份应时的吉利。从养生角度看,伏天饮食宜清淡,多吃新鲜蔬果,可制作八宝粥、薄荷粥、荷叶粥及五谷杂粮糊糊等稀食;不少人家还会煮绿豆汤、胡黍(高粱)汤,既能抑菌杀毒、清热解暑,也能有效预防中暑和胃肠道疾病。

图源:《莱韵风华网》

图源:《莱韵风华网》

农村地区则有“头伏的萝卜末伏的菜”的农谚,提醒菜农及时种植冬储萝卜和大白菜。如今随着气候变暖,加之生长期短的蔬菜优良品种推广,萝卜和大白菜的种植时间已较以往有所推迟,却也延续着顺应天时的农耕传统。

图源:《莱韵风华网》

图源:《莱韵风华网》

龙泉居士写于2025入伏

——《莱韵风华网•古邑神韵•民俗风情》栏目组编辑

文章点评